「焼プリン」誕生秘話 ~構想から発売まで、13年の物語~

1975年、オハヨー乳業入社。商品開発部長・関東工場長を歴任し、2016年、専務取締役就任。2018年4月より顧問。

焼プリン、のむヨーグルトなど、オハヨー乳業の代表商品を開発し、市場に送り出してきた立役者の一人。

オハヨー乳業の「焼プリン」は、2018年4月で発売から26年を迎えた。卵をふんだんに使用した本格的なおいしさや、食欲をそそる香ばしい焦げ目など、これまで実現が難しいとされてきた難題をイノベーションによって切り開いた看板商品だ。四半世紀以上も愛され続ける商品の開発には、何があったのか。構想から市場投入まで足掛け13年に及ぶ、焼プリンに懸けた男たちの物語を紹介する。

「賞味期限」の壁

「こんな資料が奇跡的に残っていたんですよ」——。

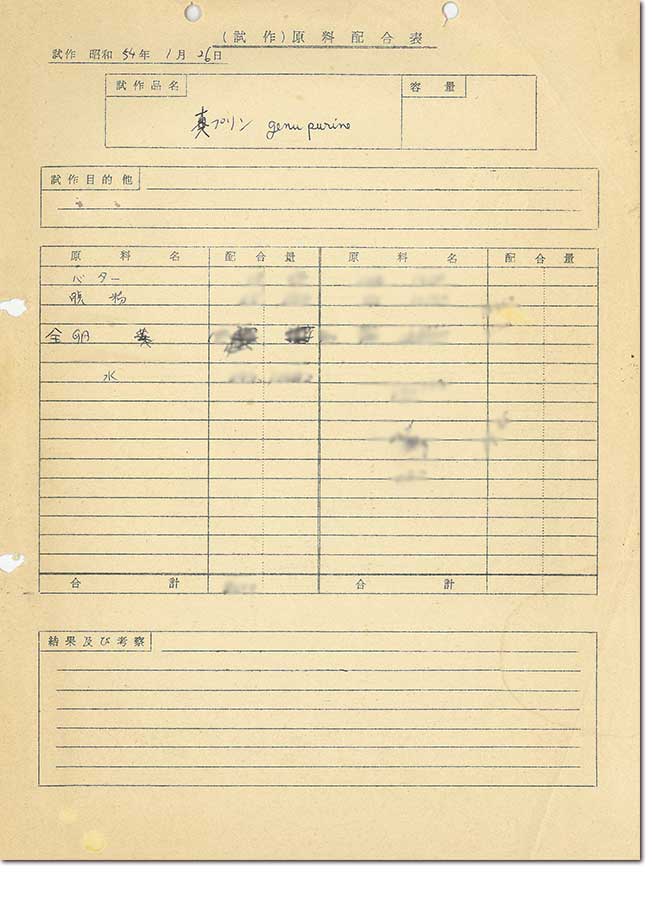

焼プリンの開発に一貫して携わった古川が持参したのは、「昭和54年1月26日」と日付の入ったセピア色に変色した試作配合表だった。その商品名は、自ら名付けた「真プリン」。卵をたっぷりと使った本格的なプリンづくりに胸躍らせる、入社から間もない若手研究員だった古川の熱い思いがストレートに伝わってくる。

ヨーロッパ出張帰りの上司から「現地にはガラスやアルミの容器に入った焼いたプリンがあった。あれができないか」と、古川に打診があったのはその配合表を書き上げる数カ月前のことだった。当初は作り方も分からず、料理本などで研究。1月26日から始めた試作で粉乳やバター、卵などを使い半年ほどの間に味なども決まっていったのだが、商品として販売するための保存試験で、「賞味期間」という最初の壁にぶつかった。全国の量販店に流通させるためには2週間の賞味期間が必要となる。しかし、実際に試験を始めるとわずか3~4日しかもたないことが判明。研究を重ね、1週間程度まで伸ばすことはできたが、それでも「合格点」には程遠く、やむなく商品の開発をいったん中断することになった。

ヨーロッパ出張帰りの上司から「現地にはガラスやアルミの容器に入った焼いたプリンがあった。あれができないか」と、古川に打診があったのはその配合表を書き上げる数カ月前のことだった。当初は作り方も分からず、料理本などで研究。1月26日から始めた試作で粉乳やバター、卵などを使い半年ほどの間に味なども決まっていったのだが、商品として販売するための保存試験で、「賞味期間」という最初の壁にぶつかった。全国の量販店に流通させるためには2週間の賞味期間が必要となる。しかし、実際に試験を始めるとわずか3~4日しかもたないことが判明。研究を重ね、1週間程度まで伸ばすことはできたが、それでも「合格点」には程遠く、やむなく商品の開発をいったん中断することになった。

ヒントになったのは、試作室で見つけた失敗作だった

挫折を味わい、その後はゲルプリンの研究を4年ほど続けていた古川だが、知り合いの業者から「使っていないレトルト釜がある」と持ち掛けられたのが転機となった。加圧加熱殺菌ができるこの装置を使い、翌年には熱湯を使って蒸した「蒸しプリン」が完成。過去に研究していた焼プリンとは別のものだが、どちらも卵を使って凝固させた本格的なプリン。原料的にもかなり近いもので、焼プリンの販売に向けて大きなステップになった。カスタード、クリームチーズ、チョコレートの3タイプの蒸しプリンは瞬く間にヒット商品となったが、古川の頭の中には「2週間の賞味期間」が常にあったという。その執念は平成元年7月、突然実を結ぶことになる。

真夏の夜の「ひらめき」

暑い夏の夜、床に就いた古川の頭にふと「卵と牛乳などを分けて殺菌する」というアイデアがひらめいた。卵は60度で固まるためそれ以上は加熱・殺菌できず賞味期間を延長することができないが、蒸しプリンづくりの手法をヒントに試作したところ、予想通りの結果が出た。昭和54年に「真プリン」の試作配合表を書いてから、最大のハードルを乗り越えるまでに既に10年の月日が流れていた。

この時期にもう1つの課題となっていたのが、卵に付着する菌の対策だった。工場などで大量に使用する業務用の卵は液卵として購入するのが一般的だが、卵は殻を割った瞬間から菌が付着し始める。業者に無菌状態の卵をオーダーしてみたもののあっさり断られた古川は、「おいしい焼プリンを作るためにはどうしても必要。業者が供給できないのなら自社でやろう」と割卵機の購入を上司に直談判。大きな投資だったが、「当時は焼プリンの商品化が会社としての大命題であり、上司もその必要性を受け入れてくれた」。

これで商品化のめどが立った。茨城県の関東工場では焼プリン用ライン建屋の建設が進んだ。当時、本格的な焼プリンは洋菓子店しか販売しておらず、手応えは日増しに高まっていたが、ライバル会社から焦げ目こそないもののオーブンで焼いた「焼きプリン」が発売されてしまう。急きょ開催された社内会議で「焼プリンというからには、見た目も大切。香ばしいおいしさを持たせるためにも、何としても焦げ目をつけよう」という声が上がり、古川に開発の最終段階で3度目となる大きな課題が突き付けられた。

この時期にもう1つの課題となっていたのが、卵に付着する菌の対策だった。工場などで大量に使用する業務用の卵は液卵として購入するのが一般的だが、卵は殻を割った瞬間から菌が付着し始める。業者に無菌状態の卵をオーダーしてみたもののあっさり断られた古川は、「おいしい焼プリンを作るためにはどうしても必要。業者が供給できないのなら自社でやろう」と割卵機の購入を上司に直談判。大きな投資だったが、「当時は焼プリンの商品化が会社としての大命題であり、上司もその必要性を受け入れてくれた」。

これで商品化のめどが立った。茨城県の関東工場では焼プリン用ライン建屋の建設が進んだ。当時、本格的な焼プリンは洋菓子店しか販売しておらず、手応えは日増しに高まっていたが、ライバル会社から焦げ目こそないもののオーブンで焼いた「焼きプリン」が発売されてしまう。急きょ開催された社内会議で「焼プリンというからには、見た目も大切。香ばしいおいしさを持たせるためにも、何としても焦げ目をつけよう」という声が上がり、古川に開発の最終段階で3度目となる大きな課題が突き付けられた。

失敗から生まれたInnovation

ガラス容器に入ったプリンなら、高温で焼くことで簡単に焦げ目をつけられるが、量販店に供給するため使用するプラスチック容器は、熱を加えると溶けてしまう——。

この難題を解くには1年近く時間がかかったが、ヒントになったのは試作室で見つけた研究員の“失敗作”だった。オーブンで焼く前の処理が十分でないまま、うっかり焼いてしまった試作品に、きれいな焦げ目が付いていたのだ。気付いた古川はすぐに技術開発課に駆け込み、担当者らと協議を重ねた。ヒントは意外なところにある。そして工程を改良し、焼プリンの代名詞とも言えるきれいな焦げ目をつける画期的な技術が完成。平成4年3月、満を持してオハヨーの「焼プリン」が発売された。

この難題を解くには1年近く時間がかかったが、ヒントになったのは試作室で見つけた研究員の“失敗作”だった。オーブンで焼く前の処理が十分でないまま、うっかり焼いてしまった試作品に、きれいな焦げ目が付いていたのだ。気付いた古川はすぐに技術開発課に駆け込み、担当者らと協議を重ねた。ヒントは意外なところにある。そして工程を改良し、焼プリンの代名詞とも言えるきれいな焦げ目をつける画期的な技術が完成。平成4年3月、満を持してオハヨーの「焼プリン」が発売された。

挑戦し続けた13年の大きな成果

はたして市場の反響は予想をはるかに超えるものだった。発売半年後には関東工場は1ライン増設して3ラインとなり、さらに翌年12月には工場を増築して4ライン、平成9年9月に現在の5ライン体制に。当時400億円程度だったチルドプリン市場で、発売2年目にはシェア10%を獲得するという快挙を達成した。「消費者、量販店にとって想像したこともない商品だったからこそ、これほど受け入れてもらえた。ノーベル賞を受賞した皆さんも同じだと思うが、何度も悩み挑戦し続けていたからこそひらめいた。しつこく、あきらめずに考えることの大切さを学んだ」と古川は振り返る。古川が日本で初めて送り出した「焼プリン」は、毎年様々な新商品が登場する食品マーケットにおいて、四半世紀以上も愛され続けるロングセラーとなった。そして開発メンバーには、古川が育んできた商品開発のカルチャーが今も息づいている。今年、現在の開発メンバーが送り出したのは新ブランド「焼スイーツ」シリーズ。新たなロングセラーになるか、その挑戦が始まっている。